- PÂQUES (ÎLE DE)

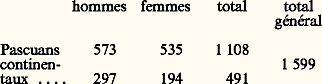

- PÂQUES (ÎLE DE)De tout temps, l’île de Pâques (ou Rapa Nui) a captivé les esprits. En fonction des époques, les intérêts suscités par cet îlot très éloigné des continents furent différents. Les premières découvertes fondèrent l’espoir d’y trouver des richesses et des ressources fabuleuses. Les chercheurs scientifiques s’efforcèrent de découvrir l’origine et la signification du caractère monumental de son archéologie. Certains gouvernements pensèrent faire de l’île une position stratégique, mais aujourd’hui l’exploitation touristique est devenue le souci majeur.Néanmoins, les moai gigantesques ont provoqué dès leur découverte une curiosité qui ne s’est jamais démentie. Escale involontaire ou recherchée, mais peu fréquentée pendant plusieurs siècles, l’île de Pâques est maintenant devenue une escale hebdomadaire et organisée.Les étapes successives de l’intérêt que les hommes ne cessent de porter à ce site isolé des terres habitées peuvent, sinon s’expliquer, du moins se percevoir à travers son histoire récente.L’intervention des EuropéensLa découverteLe 26 juillet 1721, le Hollandais Jacob Roggeveen, après avoir passé plusieurs années à Java, réalisait le projet que son père avait préparé depuis des années. Partant de Texel à la tête de trois unités hollandaises, il prenait la mer, ayant pour objectif de découvrir cette «terre de Davis, côte d’une terre australe inconnue» qu’Edward Davis avait aperçue en 1687 alors qu’il venait des Galápagos et se dirigeait vers le sud, mais qu’il n’avait pu atteindre pour avoir été dérouté vers l’ouest par les courants.Le dimanche 5 avril 1722 au soir, l’unité de tête, l’Africaansche Galey , apercevant «une terre», prend le cap pour attendre les deux autres vaisseaux. L’estime donne la situation suivante: 2704 de latitude sud et 109031 de longitude ouest. L’état-major, après avoir donné à cette terre le nom d’«île de Pâques» en raison du jour de la découverte, décide d’attendre le lever du jour pour débarquer. Des fumées aperçues témoignent de présences humaines. Le lundi 6 avril, la première reconnaissance est effectuée par deux embarcations, avec cent trente-quatre marins animés d’intentions pacifiques mais armés. Après avoir atteint le rivage, six marins hollandais pris de panique devant la pression des indigènes et leurs chapardages anodins tirent et tuent une dizaine de personnes, en laissant d’autres blessées. La vivacité des insulaires et la panique des Hollandais calmées, les deux partis échangent une soixantaine de volailles et trente régimes de bananes contre des pièces d’étoffe apportées à cet effet, ainsi qu’une partie de l’équipement vestimentaire des marins, convoité par les Pascuans.L’expédition devait rester quatre jours pour explorer les ressources de l’île, puis, compte tenu du peu d’intérêt que présentait cette nouvelle terre, inapte à servir les objectifs intéressés des Hollandais, les trois unités reprenaient la mer à la recherche de cette fameuse terre australe qui ne se montrerait décidément pas.Cette première incursion étrangère (découverte «officielle» dans la mesure où le fait a été rapporté, bien qu’elle ait pu être précédée du passage de baleiniers non préoccupés du souci de rentabilité qui animait les expéditions occidentales à cette époque, ou qui auraient fait naufrage au retour) fut suivie de soixante-treize expéditions successives jusqu’en 1933.Les influences étrangèresL’Espagne, soucieuse de prévenir l’installation éventuelle des Français ou des Anglais sur cette île, envoya une expédition qui, dirigée par Felipe González, «découvrit» à nouveau cette terre de Davis en 1770; l’équipage resta six jours et les relations avec les indigènes ne donnèrent lieu à aucun incident. Les Pascuans apposèrent un signe en guise de signature sur un acte où ils reconnaissaient être citoyens espagnols. González marqua son passage en plantant troix croix chrétiennes au sommet nord de l’île.Puis ce fut le capitaine James Cook qui relâcha au cours de sa seconde expédition dans les mers du Sud en 1774; désappointé lui aussi par la pauvreté des ressources et le petit nombre des habitants, il n’y resta que quelques jours. Néanmoins, les frères Forster, qui l’accompagnaient, ont rapporté leur étonnement devant l’archéologie de l’île, impressionnante et inexpliquée.La Pérouse, commandant la Boussole et l’Astrolabe , y passa en 1786. Il contribua à modifier l’écosystème de l’île en y introduisant de nouvelles plantations et des animaux domestiques (moutons, porcs).En 1804, un navire russe croisa au large de l’île sans s’y arrêter. Peu de temps après, l’équipage du Nancy , battant pavillon américain, se heurta à l’hostilité des indigènes après avoir voulu kidnapper douze hommes et dix femmes; il repartit sans avoir réussi à emmener les matelots qui manquaient pour la pêche au phoque, motif de l’expédition.L’île servit ensuite d’escale à bon nombre d’expéditions étrangères, toujours hâtives, parfois cordiales mais plus souvent hostiles, la plupart du temps au détriment des Pascuans qui ne furent guère épargnés, soit pour l’amusement des marins, soit parce qu’ils représentaient une main-d’œuvre qu’on pouvait embarquer gratuitement.En 1862, les Péruviens, qui entretenaient une exploitation fructueuse du guano, vinrent prélever des esclaves en Océanie; des expéditions de ce type avaient déjà eu lieu en 1859 et 1860, mais celle de 1862 fut une hécatombe pour les insulaires dont près d’un millier furent emmenés de force: parmi eux, le dernier roi de l’île, Kaimokau, et son fils Maurata; beaucoup d’hommes moururent pendant le transport et seul un petit nombre d’entre eux atteignit la côte péruvienne. Le gouvernement français, à la demande de Mgr Jaussen, évêque de Tahiti, obtint qu’une centaine de survivants fussent rapatriés. Convoyés par le frère Eugène Eyraud, de la congrégation des Frères du Sacré-Cœur de Picpus, qui allait s’installer sur l’île, quatre-vingt-cinq d’entre eux moururent en cours de route; une quinzaine arrivèrent au terme du voyage, porteurs de diverses maladies, dont la lèpre qui, depuis ce temps, existe sur l’île à l’état endémique.En 1870, un aventurier français, Jean-Baptiste Dutrou-Bornier, associé à John Brander qui sévissait à Tahiti, s’installa sur l’île et jeta les bases d’une exploitation agricole dans le village de Mataveri, à la pointe sud-ouest de l’île; venu avec l’autorisation des missionnaires, il les en chassa rapidement et fit pendant un temps office de roi, inspirant la crainte et divisant la population par d’habiles manipulations; afin de régler ses dettes avec Brander, il lui envoya trois cents Pascuans à Tahiti, où celui-ci avait besoin de main-d’œuvre pour ses plantations.En 1872, le vaisseau français La Flore , commandé par le vice-amiral T. de Lappelin, avec à son bord l’aspirant Julien Viaud (Pierre Loti), devait y séjourner, le temps d’emporter une sculpture colossale qui se trouve actuellement au musée de l’Homme à Paris.Après d’autres visiteurs, le commandant chilien don Policarpo Toro vint en 1888 prendre possession de l’île au nom du Chili; puis celle-ci fut cédée à la compagnie anglaise Williamson & Balfour, qui la transforma en une vaste ferme.Ces contacts avec les étrangers, bien qu’épisodiques et en général brefs jusqu’à l’arrivée des missionnaires en 1864, ont rapidement transformé l’organisation sociale et l’économie pascuanes, au point que tout témoignage culturel a très vite disparu en même temps que les rois et les savants de l’île étaient décimés ou emmenés en captivité. Ainsi la connaissance que l’on peut avoir du passé de cette société est relativement succincte, malgré l’excellent travail qui a été fait par les différentes missions scientifiques depuis 1914. Cet appauvrissement culturel a d’autre part été hâté par les ordres religieux qui ont malheureusement fait brûler les derniers «bois parlants» (tablettes recouvertes de signes) présents sur l’île, pensant que leur signification païenne gênait l’établissement de la doctrine chrétienne. L’état de conflit et d’hostilité instauré sur l’île avec l’arrivée des continentaux n’était pas une nouveauté, en ce sens qu’avant la découverte la population était continuellement agitée par des querelles intestines meurtrières. Néanmoins, ces luttes entre «longues oreilles» (anciens de l’île) et «courtes oreilles» (plus récents), comme le rapporte la tradition, n’avaient pas atteint le patrimoine culturel de la société, ou du moins ne l’auraient pas détruit aussi rapidement et radicalement qu’ont pu le faire les contacts répétés avec les étrangers.Les premiers PascuansGéographie et écosystèmeL’île de Pâques est située sur une portion élevée de la dorsale du Pacifique sud-oriental, à un endroit de fracture. Étendue sur environ 118 km2, sa forme triangulaire, dont les côtés ont respectivement 24, 17 et 16 km de longueur, résulte de la conjonction de trois reliefs principaux. Ses trois pointes sont occupées par des volcans éteints, dont deux sont des cratères remplis d’eau douce et ressemblent à des oasis dans ce milieu relativement hostile. La côte, de nature andésique, grise et déchiquetée, est battue par une mer généralement violente en raison des grands fonds qui entourent l’île. A. Métraux, qui y séjourna en 1934, qualifia l’île, dans un raccourci évocateur, de «monstrueuse pierre ponce». À la pointe sud-ouest, de petits îlots – Motu Kaokao, Motu Iti et Motu Nui – jouèrent un rôle important dans la célébration des cultes religieux. L’intérieur de l’île est jonché de pierres de lave, parfois collectées en petits murets qui délimitent ce qui fut anciennement des parcelles de terre cultivée. La température relativement constante oscille autour de 20 0C et les précipitations ne sont guère abondantes. L’habitat actuel est groupé au sud-ouest, autour du petit port de pêche de Hanga Roa et à Mataveri.L’écosystème décrit par les premiers visiteurs dans leurs journaux apparaît assez pauvre (bien que, vers le XIXe siècle, les ressources agricoles eussent été reconnues): peu d’eau douce, si ce n’est les eaux de ruissellement; une flore peu abondante et limitée dans sa diversité: une trentaine d’espèces végétales différentes dont la patate douce (ou kumara ), l’igname, le taro, le bananier et la canne à sucre propre à la consommation, de rares buissons noueux tels que le toromiro , utilisé pour la sculpture et le mûrier à papier destiné aux vêtements de tapa. La faune, rare également, est représentée par quelques volailles, des rats polynésiens et des lézards; la base protidique de la nourriture est essentiellement constituée par les oiseaux de mer et le poisson.Cet écosystème, qui fut modifié ensuite par les apports des visiteurs, permit néanmoins à plusieurs milliers de personnes de subsister avant la découverte de l’île. En effet, l’archéologie de l’habitat et de l’outillage subsistant permet de supposer que dix mille personnes environ ont habité simultanément l’île avant le XVIIIe siècle.Organisation sociale et vie religieuseLa population était répartie en dix clans différents, à la tête desquels se trouvait un roi, toujours issu d’un même clan privilégié, le clan Miru; le premier avait été Hotu Matua qui, selon la tradition, avait débarqué sur l’île avec sa femme Vakai a Hiva et ses compagnons; il y eut ainsi une trentaine de rois successifs jusqu’en 1862. Parallèlement, un second roi, dit «Tangata Manu» (Homme-Oiseau), chef militaire, était choisi chaque année à la suite d’une cérémonie rituelle et religieuse: le culte de l’Homme-Oiseau.À l’arrivée du printemps austral, en septembre-octobre, époque où les sternes (ou hirondelles de mer) reviennent pondre, celui qui rapportait le premier œuf trouvé sur l’îlot de Motu Nui était appelé Tangata Manu et déclaré roi pour l’année. L’attente durait plusieurs semaines, et l’épreuve, véritable exploit physique (car il fallait revenir à la nage du rocher), était parfois pratiquée non par le candidat lui-même mais par son serviteur. La cérémonie avait lieu au village d’Orongo, à la pointe sud-ouest de l’île qui domine l’îlot de Motu Nui. Cette cérémonie tenait également lieu d’initiation aux jeunes Pascuans et se poursuivait par des sacrifices humains. Le derniers culte de l’Homme-Oiseau eut lieu en 1866.Cette société fortement hiérarchisée, dont chacun des clans possédait ses prêtres, ses guerriers, ses cultivateurs, ses serviteurs, était sans cesse la proie de violents conflits. Les raisons de ces guerres étaient de nature diverse: rivalités claniques, conflits annuels soulevés à l’occasion du choix des victimes à immoler pour l’élection du Tangata Manu et, surtout, poursuite des rares moyens de subsistance dont l’équilibre, du fait de l’importance de la population, était précaire.Archéologie et peuplementL’archéologie mégalithique de l’île de Pâques a étonné et passionné le monde depuis sa découverte. Le recensement actuel donne plus de trois cents autels ou âhu , répartis sur les quelque 57 km de côte, et environ cinq cents sculptures anthropomorphes gigantesques, ou moai , certaines renversées près des autels (entre 1680 et 1866, les guerres intestines se sont soldées par le renversement des sculptures qui étaient érigées sur les autels), d’autres sur les lieux de leur exécution, c’est-à-dire sur les versants intérieurs et extérieurs du volcan Rano Raraku, situé à l’est de l’île; parmi celles-ci, un grand nombre sont ébauchées dans la paroi même et n’ont pas été terminées ni détachées de la matière. Les âhu semblent avoir été des sanctuaires religieux, équivalant aux marae de Tahiti; une fois les moai renversés, les âhu firent office de sépultures. Des pétroglyphes figurant l’Homme-Oiseau et le dieu Make Make (divinité principale de l’île) ou des représentations animales existent en grand nombre sur les rochers du village d’Orongo et sur des dalles, à l’est de l’île.Plus tardivement, des figurines humaines et animales ont été sculptées dans le bois (toromiro et bois flottés). Cet art, initialement religieux, subit une décadence; les objets sont maintenant destinés aux visiteurs qui passent dans l’île et deviennent des éléments de troc et des valeurs monétaires. La fonction de l’art n’est plus religieuse, mais spéculative.La peinture rupestre est également représentée dans une caverne côtière de la côte sud-ouest, Ana Kai Tangata, dont le plafond est revêtu de peintures polychromes figurant l’oiseau frégate ou Manu Tara (oiseau de la Chance).Le problème de l’âge des sculptures lithiques ne saurait être dissocié de celui de l’origine des habitants.Les fouilles effectuées portent essentiellement sur des structures de surface: monuments religieux, habitat, matériel lithique en majorité taillé dans l’obsidienne fort abondante sur l’île, industrie de la pierre taillée, mais également de la pierre polie, avec les quelques exemplaires d’hameçons finement travaillés que l’on a retrouvés et qui rendent possibles des études typologiques comparatives avec les divers hameçons rencontrés en Mélanésie et en Polynésie.L’archéologie stratigraphique, permettant la recherche de niveaux successifs d’occupation, a été peu pratiquée. Les datations au radiocarbone obtenues dès 1955 donnaient 386 梁 100 ans après J.-C. comme date la plus ancienne; à la faveur de travaux plus récents, ces dates ont été contestées et des hypothèses situent les niveaux les plus anciens plus probablement entre 500 et 800 de notre ère. Ces résultats laissent penser que le peuplement fut antérieur à cette époque, car les insulaires commencèrent à reconnaître l’île et à s’assurer des moyens de subsistance au cours d’une période d’adaptation avant d’entreprendre les constructions mégalithiques dont on peut observer les témoignages.L’origine de la population a donné lieu à de nombreuses hypothèses, qu’on peut résumer dans l’alternative suivante: les Pascuans, venus de l’est, sont d’origine péruvienne; ou bien, venus de l’ouest, ils sont d’origine sud-asiatique.Ainsi en 1935, Stephen Chauvet s’est appuyé sur des examens de cheveux, confontés aux éléments culturels et technologiques, pour avancer une origine néo-zélandaise des Pascuans. En 1958, Thor Heyerdahl, se fondant sur l’étude expérimentale des courants marins qui portent à l’est de la côte pacifique américaine, sur des analogies archéologiques entre la sculpture méso- et sud-américaine et la statuaire de l’île de Pâques, puis sur des études hémotypologiques, fait arriver le premier peuplement (hommes aux «longues oreilles») des côtes péruviennes, alors qu’une seconde migration (les «courtes oreilles») serait venue, peu de temps avant la découverte par les Occidentaux, de Polynésie, présentant des caractères anthropologiques fort proches de ceux des Malais. Une théorie plus classique, proposée par Métraux en 1940, reste celle qui trouve le plus de confirmations au fur et à mesure que progressent les études portant sur la Polynésie: les Pascuans seraient d’origine polynésienne; les Polynésiens, eux-mêmes issus de l’Asie du Sud-Est, auraient gagné les îles polynésiennes par la Mélanésie après avoir été chassés d’Indonésie; puis, venant de Tonga ou des Samoa, ils se seraient d’abord installés aux îles de la Société ou aux îles Marquises; après l’an 500, ils auraient colonisé l’île de Pâques, Hawaii et la Nouvelle-Zélande. Cette théorie n’exclut pas des influences sud-américaines postérieures au peuplement initial, et réciproquement. Un des facteurs fondamentaux favorables à cette hypothèse est la langue vernaculaire d’origine malayo-polynésienne, dont les racines s’étendent de Madagascar à l’île de Pâques (actuellement, l’espagnol y est également pratiqué largement, du fait de l’appartenance chilienne).Les fluctuations démographiquesLe facteur démographique a joué un rôle important dans les transformations culturelles subies. Compte tenu que les chiffres avancés par les divers visiteurs ne furent que des approximations, tous constatèrent un rapport des sexes déséquilibré, avec un pourcentage de femmes nettement inférieur à celui des hommes (mais cette affirmation reste aléatoire, étant donné que les femmes se cachaient à l’arrivée des Blancs):– en 1722, Roggeveen estima la population à environ 4 000 personnes;– en 1774, Cook parle de 600 à 700 habitants, dont deux tiers d’hommes;– en 1786, La Pérouse mentionne 2 000 personnes;– en 1886, Thomson compte 155 individus; c’est la période où la population atteignit son chiffre le plus bas puisque, entre 1862 et 1870, un millier d’esclaves furent emmenés par les Péruviens, 300 Pascuans partirent à Tahiti chez Brander et quelques centaines d’autres suivirent les missionnaires dans l’archipel des Gambier à la suite de la tension insupportable que Dutrou-Bornier faisait régner sur l’île.Le recensement de 1934 donnait 456 personnes et celui d’avril 1970 avançait les chiffres suivants:

Les qualifications de «Pascuans» et «continentaux» n’ont plus maintenant qu’une signification d’ordre géographique, étant donné que les Pascuans ne représentent plus depuis longtemps une entité biologique et culturelle, qu’ils se sont largement métissés depuis 1862 et qu’il en est de même pour les continentaux.Les enseignements livrés par ces chiffres sont que le rapport des sexes s’est presque rétabli et que la proportion de continentaux par rapport à la population totale est importante; cette distribution existe depuis 1967, année où l’île est devenue département chilien et comporte le même nombre de fonctionnaires qu’un département ordinaire. Les Pascans sont restés à Hanga Roa et les continentaux se sont installés plus volontiers à Mataveri; les conditions économiques des uns et des autres étant encore extrêmement différentes, une communauté unique ne semble pas souhaitée par les deux parties. Les transformations ont été accélérées par la présence d’un camp militaire américain, ainsi que par l’établissement d’une ligne aérienne hebdomadaire qui relie l’île de Pâques au continent depuis 1967 (auparavant ses relations avec le continent étaient assurées une fois par an par un bateau chilien, le Pinto , qui continue à fournir le ravitaillement de base à la coopérative de l’île).Ce bref historique de deux siècles et demi et la description des changements sociaux, économiques et culturels laissent mesurer tout l’appauvrissement et la transculturation dont les Pascuans ont été les victimes. Au XVIIIe siècle avait eu lieu la découverte d’une société déjà décadente, dans la mesure où la création artistique s’était interrompue, mais qui présentait encore une organisation sociale en accord avec l’écosystème et la sédentarité forcée; la rupture de cet équilibre précaire fut précipitée par des impacts d’ordre différent mais dont les conséquences furent destructrices. Choc culturel dont la responsabilité revient en grande partie aux ordres missionnaires, qui anéantirent les structures de cette société en condamnant les institutions religieuses traditionnelles pour les remplacer par un nouveau système de valeurs au nom de la morale chrétienne. Impact économique et choc dû à la rencontre d’une société d’agriculteurs et de pêcheurs avec une société industrielle qui n’hésita pas à utiliser cette réserve humaine à des fins spéculatives.Ethnocide inconscient ou génocide organisé, les Pascuans n’ont pas résisté au sort qui est imposé à la plupart des minorités ethniques. La hiérarchie sociale, autrefois fondée sur les fonctions de chacun, s’est transformée en un système de classes établies selon l’inégalité de la répartition des biens matériels et de la propriété, et une grande partie du dynamisme social ne trouve plus comme point d’application que le tourisme et son rapport, en négligeant les possibilités intrinsèques de l’île qui n’ont pourtant pas été sans faire leurs preuves.

Les qualifications de «Pascuans» et «continentaux» n’ont plus maintenant qu’une signification d’ordre géographique, étant donné que les Pascuans ne représentent plus depuis longtemps une entité biologique et culturelle, qu’ils se sont largement métissés depuis 1862 et qu’il en est de même pour les continentaux.Les enseignements livrés par ces chiffres sont que le rapport des sexes s’est presque rétabli et que la proportion de continentaux par rapport à la population totale est importante; cette distribution existe depuis 1967, année où l’île est devenue département chilien et comporte le même nombre de fonctionnaires qu’un département ordinaire. Les Pascans sont restés à Hanga Roa et les continentaux se sont installés plus volontiers à Mataveri; les conditions économiques des uns et des autres étant encore extrêmement différentes, une communauté unique ne semble pas souhaitée par les deux parties. Les transformations ont été accélérées par la présence d’un camp militaire américain, ainsi que par l’établissement d’une ligne aérienne hebdomadaire qui relie l’île de Pâques au continent depuis 1967 (auparavant ses relations avec le continent étaient assurées une fois par an par un bateau chilien, le Pinto , qui continue à fournir le ravitaillement de base à la coopérative de l’île).Ce bref historique de deux siècles et demi et la description des changements sociaux, économiques et culturels laissent mesurer tout l’appauvrissement et la transculturation dont les Pascuans ont été les victimes. Au XVIIIe siècle avait eu lieu la découverte d’une société déjà décadente, dans la mesure où la création artistique s’était interrompue, mais qui présentait encore une organisation sociale en accord avec l’écosystème et la sédentarité forcée; la rupture de cet équilibre précaire fut précipitée par des impacts d’ordre différent mais dont les conséquences furent destructrices. Choc culturel dont la responsabilité revient en grande partie aux ordres missionnaires, qui anéantirent les structures de cette société en condamnant les institutions religieuses traditionnelles pour les remplacer par un nouveau système de valeurs au nom de la morale chrétienne. Impact économique et choc dû à la rencontre d’une société d’agriculteurs et de pêcheurs avec une société industrielle qui n’hésita pas à utiliser cette réserve humaine à des fins spéculatives.Ethnocide inconscient ou génocide organisé, les Pascuans n’ont pas résisté au sort qui est imposé à la plupart des minorités ethniques. La hiérarchie sociale, autrefois fondée sur les fonctions de chacun, s’est transformée en un système de classes établies selon l’inégalité de la répartition des biens matériels et de la propriété, et une grande partie du dynamisme social ne trouve plus comme point d’application que le tourisme et son rapport, en négligeant les possibilités intrinsèques de l’île qui n’ont pourtant pas été sans faire leurs preuves.

Encyclopédie Universelle. 2012.